Где родился купец Войнов и звалась ли деревня Манькова?

- 13 июля 2025, 11:00

- Ольга БОРОВИКОВА

- Краеведение

За четыре века своего существования село Мальково успело обрасти различными байками и мифами. Каким из них не стоит верить, рассказала тюменский краевед и генеалог Екатерина Чикишева в рамках «Краеведческого полдника».

Миф 1: А была ли Манькова?

"За легенду о деревне Манькова мы должны быть благодарны историку Петру Никитичу Буцинскому, который в конце XIX века издал книгу о заселении Сибири. И там либо ошибка, либо опечатка – в книге написано, что среди деревень служилых людей есть деревня Манькова. Если ознакомиться с первоисточником, дозорной книгой 1623 года, то там – "Малкова" или "на Малкове яру". В более поздних публикациях СМИ уже встречается деревня Малькова, не знаю, свою фантазию тут люди включили или как-то еще дело было.

А лет десять назад изобрели первопоселенца Афанасия Малькова. По интересному совпадению Афанасий Мальков действительно существовал, только в конце XVIII века. Он был лекарем в городе Туринске и отношения к селу Мальково не имел".

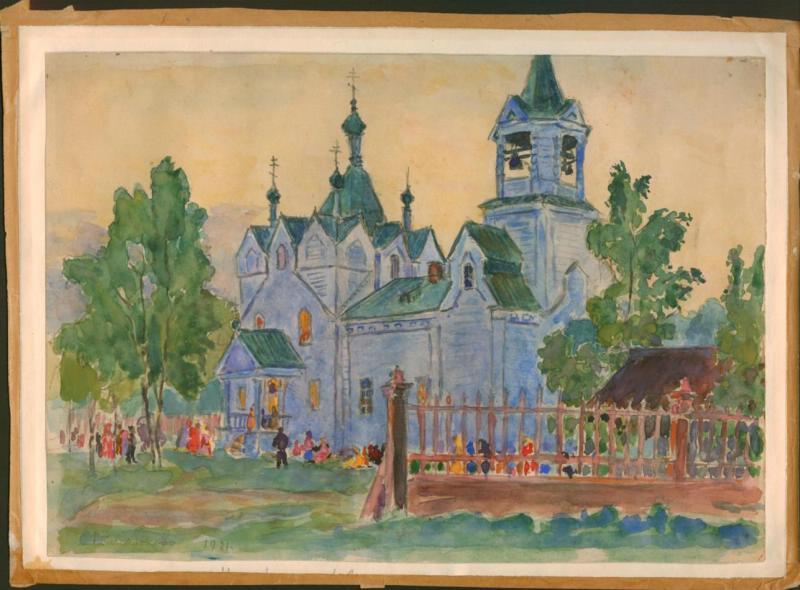

Миф 2: Храм в честь Николая Чудотворца

"В мальковской церкви всегда был престол в честь Всемилостивого Спаса. Всегда церковь была Спасской, начиная с первого известного упоминания в 1700 году. В книге Ивана Качанова отмечено, что в селе имеется два храма. В первом – престол в честь Всемилостивого Спаса и Николая Чудотворца, во втором – в честь Георгия Победоносца.

Земля под этот храм была выделена в середине XVII века, поэтому мы можем считать, что первая церковь у нас появилась в середине XVII века. Это не было чем-то необычным, потому что, по книгам, в селе Кармацком (Успенке) на тот момент тоже имелось две церкви, в селе Луговом две церкви. В Мальково Георгиевская церковь обветшала, постепенно в ней перестали совершать литургию и переустроили в часовню. В Мальково было несколько церковных пожаров. Один случился, как минимум, в начале XVII века, до 1705 года, потом в 1819 году был пожар "от грозы". В 1826 году произошел пожар от ветхости печи, когда сгорела вся церковь, церковная казна, церковные документы, приходские экземпляры метрических книг. В 1829 году была построена церковь, которая к 1870-м тоже "пришла в ветхость". Та церковь, которая стоит сегодня в Мальково, старый Спасский храм, была открыта в 1886 году.

Ошибочно Спасскую церковь иногда называли Никольской, потому что там имелась чтимая икона Николая Чудотворца. И когда в начале XX века архиерей посещал этот храм, то в "Епархиальных ведомостях" написали, что владыка посетил в селе Мальково небольшой простой архитектуры храм в честь Николая Чудотворца. Также я видела несколько публикаций, что эта церковь была построена вместо сгоревшей Крестовоздвиженской. Крестовоздвиженской церкви ни в Мальково, ни в соседних приходах никогда не было. Поэтому откуда этот миф взялся, я сказать не могу".

Миф 3: Никола из Мальково

"Если вы поищете информацию в интернете о Мальково, то наверняка увидите, что там имелась чтимая икона Николая Чудотворца, что к ней приходило множество паломников и что 9 мая по старому стилю в селе проводился торжок. Казалось бы, в чем тут миф? А миф в том, что чтимых икон в Мальково было две. Первая была живописная, небольшого размера, а вторая была деревянная резная. Обе они датированы XVII–XVIII веком, и в середине XIX века в Мальково действительно приходило множество паломников, есть свидетельства, что даже за сотни верст приходили. Но какая именно икона их привлекала, с уверенностью сказать нельзя. Потому что в клировых ведомостях зафиксировано, что чтимая икона – живописная. А в 1860 годах в "Губернских ведомостях" было написано, что здесь бывает праздник Николе резному. Позже в народном сознании эти иконы как будто смешались, соединились в одну, и существовало предание, что из того самого пожара 1886 года икона была чудесным образом спасена.

Какая из них была наиболее популярна, сейчас с достоверностью сказать нельзя. Живописная икона имела серебряную ризу, была украшена цветными камнями, а вторая была вырезана из дерева и у нее тоже была серебряная риза. В 1920 годах перед изъятием церковных ценностей составлялась опись имущества, и там помимо других икон особо упоминаются две иконы Святителя Николая в серебряных ризах, которые располагались за левым и правым клиросом. То есть это явно они. Где первая икона – неизвестно, мне мальковские прихожане присылали информацию, что у них в семье хранится спасенная из храма икона. Она действительно небольшого размера, но не похожа на XVIII век. Поэтому невозможно сказать та это или не та.

Что касается деревянной иконы, предположительно, она и сейчас хранится в Музейном комплексе имени Словцова. Когда-то этим музеем заведовал Павел Россомахин, довольно известный в Тюмени человек. Он написал в журнале "Антирелигиозник" статью об антирелигиозном отделе музея, что там хранится волос пророка Мухаммеда и чудотворный Никола из села Мальковского. В статье Россомахин дает довольно точное описание: икона без киота, без ризы и в целом в плохом состоянии, голова святителя обстругана с боков, руки обломаны. С этой информацией я обратилась в тюменский музей с запросом и получила ответ, что у них есть две деревянных иконы, у которых в документах указано место происхождения село Мальково. Одна из них совпадает с описанием Россомахина.

Вторая из деревянных икон из коллекции Музейного комплекса датируется началом XIX века и представляет собой деревянную скульптуру Николая Можайского в парчовом облачении. В учетной документации эта икона значится как поступившая из села Мальково, однако в Списке экспонатов антирелигиозного отдела 1940 года она именуется "Никола из Исетского".

Миф 4: Купец Войнов – уроженец Мальково?

"Многие указывают на то, что купец Иван Петрович Войнов был уроженцем Мальково. Но Войнов в Мальково не родился и никогда не жил. Войновы происходили из деревни Букиной, они жили там в 1840-х годах, перевелись из крестьян в тюменские купцы, но с деревней сохраняли связи. В Букиной Иван Войнов пожертвовал под сельское училище свой дом и профинансировал строительство той Спасской церкви в Мальково, которая сохранилась до наших дней. Почему же так произошло?

Со строительством церкви в Мальково связана драматическая история. К 1870 годам имевшаяся церковь в селе обветшала, и крестьяне стали собирать деньги на стройку. Но денег не хватало, они даже обращались за разрешением получить процент с хлебного капитала – страховой суммы, которую должны были держать в банке на случай неурожая. Сперва им отказали, даже собрали специальную комиссию, чтобы проверить насколько бедно живут крестьяне в этой местности. Но в итоге какие-то проценты с капитала получили, какие-то еще пожертвования собрали, закупили материалы, чтобы снова строить деревянную церковь. Считается, что в Мальково всегда строили только деревянные церкви – село стояло близко к Туре, берег осыпался, поэтому каменный храм там не ставили. Современная церковь стоит, конечно же, совсем в другом месте.

И вот были закуплены материалы, кирпичный фундамент, известь, лес. На 1 октября 1870 года, на Покров, было назначено богослужение и торжественная закладка храма. Из города были приглашены благочинный священник Александр Фокин, исправник Прасолов. И после богослужения исправник выходит и говорит: что-то у вас лес плохой, кирпич плохой, из этого строить нельзя. И начался скандал. Подрядчик Максим Ложкомоев стал утверждать обратное, но Прасолов был непреклонен. Даже послали в город за архитектором Цинке. Тот приехал, посмотрел и подтвердил: да, строить нельзя. И пошли несколько лет судебных разбирательств. В 1879 году умер тогдашний мальковский священник (духовенство вообще было не особо вовлечено в эту историю) и прихожане несколько лет переписывались и с консисторией, и с губернским правлением, просили: ну хоть из других материалов разрешите построить, мы уже все деньги отдали. Но им разрешения не давали.

Даже если эти материалы на самом деле были качественные, они пролежали несколько лет и явно стали непригодны. Вот и получилось: денег у крестьян нет, старая церковь разрушается, положение безвыходное. Однако в 1884–1885 году в клировых ведомостях написали, что дело прекращено "мировой сделкою" и новая церковь строится за счет тюменского 1-й гильдии купца Ивана Петровича Войнова. К сожалению, не сохранились материалы этого судебного разбирательства, поэтому, как именно было заключено это мировое соглашение, не могу сказать.

Почему же Войнов пожертвовал деньги на церковь в Мальково? Есть такая версия. После одного из покушений на Александра II, Войнов заявил, что хочет построить в Тюмени родильный дом (первый тюменский роддом, который действовал до 20 века, был построен с его подачи). Но изначально городская дума отказывалась принимать пожертвование от Войнова, потому что через несколько лет город должен был принять дом, как бы сейчас сказали, на баланс и сомневался, сможет ли его содержать. Возможно, из-за этих отказов Войнов внес пожертвование на строительство часовни в Букино и храма в Мальково. Скорее всего он просто узнал, что у крестьян такая ситуация и пожалел их.

В итоге Спасская церковь в Мальково была завершена строительством и освящена в 1886 году. Иван Петрович Войнов к тому времени скончался. Как видно, храм был построен из качественных материалов, ведь сохранился он до сегодняшнего дня. Этому зданию 139 лет, что превышает срок существования всех известных предыдущих мальковских церквей. Известно, что построенная из дерева церковь в Мальково была обшита тесом и выкрашена в белый цвет, имела зеленую железную крышу, семь глав, шесть внутренних дверей и три наружных, отапливалась тремя голландскими печами".

Миф 5: Казачья станица

"Еще из мифов есть история о том, что Мальково было казачьей станицей. У нас в Тюменском уезде до 1870 годов были казаки, но они жили среди крестьян и мещан и никакой особой общностью не выделялись".