О крайней бедности прихода

- 03 августа 2025, 11:00

- Ольга БОРОВИКОВА

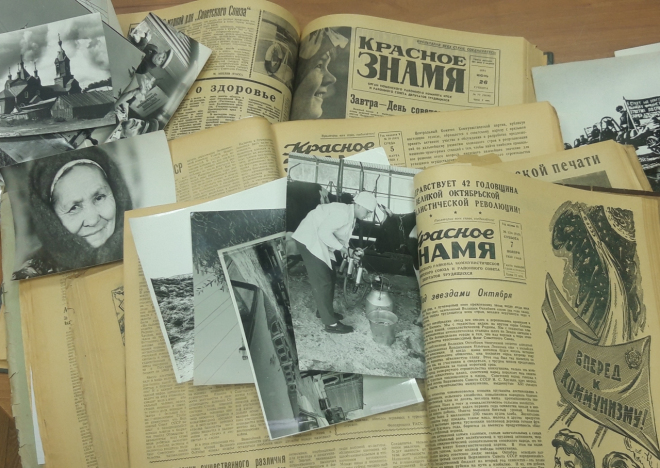

- Краеведение

Несмотря на то, что в селе Мальково было две особо почитаемых иконы Николая Чудотворца, к которым паломники шли за сотни верст, священники там долго не задерживались. Почему так происходило, рассказала тюменский исследователь, историк и генеалог Екатерина Чикишева.

В этом году девушка защитила магистерскую диссертацию, посвященную жизни приходской общины Спасского прихода.

"В своей работе мне хотелось отойти от практики написания церковной истории без людей. Что касается духовенства, то было интересно посмотреть не только на биографии священников: где они родились, учились, служили и так далее, но и на какие-то факты из их жизни. Например, написано: прекрасный священник Александр, годится для города. Через год после этого его действительно забрали в город, он служил в Благовещенском соборе, потом в одной из приходских церквей, а скончался где-то в Бердюжье", – пояснила Екатерина.

На начало XIX века в штате Спасского прихода состояли три причетника: священник, дьячок и пономарь. Периодически в селе появлялся и диакон, однако к середине XIX века эта вакансия была упразднена.

"Если внимательно изучать документы первой половины XIX века, то можно подумать, что там все поголовно пьянствовали. Особенно – церковнослужители, потому что часто на должность дьячков назначали запрещенных священников и дьяконов. Но случались и экзотические вещи, за которые духовенство наказывали. Например, дьячок Козма Попов был под судом "по делу о продаже им спорка с церковного диаконского стихаря крестьянке Змановской". Другой, еще до того как попал в Мальково, был наказан за то, что бросил в реку Тобол мясо полуразложившейся овцы. Был в Мальково и священник Иоанн Баженов, мой дальний родственник, которого запретили за пьянство и в итоге отправили к сыну доживать в село Тугулымское", – поделилась исследователь.

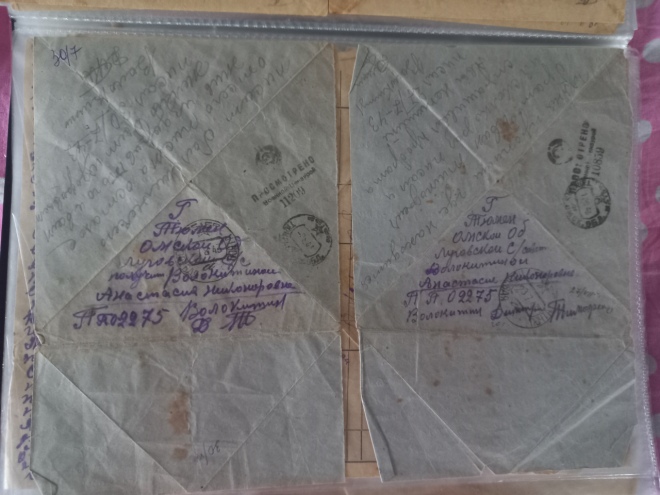

Молодые священники, получавшие назначения в Мальково в середине XIX века, писали в консисторию о крайней бедности прихода. В 1850 годах настоятели здесь надолго не задерживались, менялись каждые три-пять лет. В те времена у причта было два пути дохода: церковная руга, которая чаще всего заменялась платой за обработку церковной земли, а также пожертвования прихожан за требы. К тому же у священников не было собственного жилья – общественные дома для причта на тот момент еще не были построены.

Жизнь духовенства начала меняться в лучшую сторону лишь во второй половине XIX века, когда появилось казенное жалование и стало меньше конфликтов материального характера. Повысился и уровень образования среди священнослужителей. В Тюменский уезд стали приезжать священники из других епархий, так как епископ Ефрем Тобольский требовал для церковников полного семинарского образования.

Однако размера казенного жалования все равно не хватало для содержания священнической семьи.

"Священник Капитон Переберин отчаянно нуждался в деньгах. В Мальково он попал не сразу – вакансия в селе нашлась только с третьей попытки. Но после прибытия на место службы оказалось, что жить на приходе негде: приходского дома нет, оплачивать квартиру местные крестьяне тоже не торопятся. От прихожан никакой помощи не было, приходилось самому обеспечивать себе квартиру, припасы и необходимые для жизни вещи: "Собственное содержание совершенно невозможно, потому что все, необходимое для содержания сего, приобретается покупкою, а для удовлетворения жизненным потребностям, по дороговизне их, совершенно недостаточно одного жалованья", писал он. Денег не хватало, а еще "невыносимы имеют быть следующие обстоятельства": отец его, дьячок, имел большое семейство, которое не мог содержать, и поэтому прислал сыну на воспитание одного из младших братьев, да еще и требовал денежной помощи оставшимся; отец жены тоже был крайне беден и отдал за Переберина свою дочь только при условии, что зять будет его "пропитывать", и уже находился на пути в Мальково; вдобавок к этому, помощи просили "тетки со стороны жены", пожилые девицы духовного звания Малаховы из Абатской слободы", – сообщила генеалог.

Переберин просил перевести его в Ишимский уезд, где надеялся получить лучшее жалованье и содержание от прихожан, но вместо этого его назначили в соседнее село Созоновское, где уже полгода не было священника. Однако по неизвестным обстоятельствам Переберин служить в Созоново так и не начал: в метрических книгах созоновского Екатерининского прихода его имя не фигурирует, тогда как в мальковских, напротив, сохраняется.

"На этом злоключения священника Переберина не закончились. В 1861 году умерла от горячки его жена. После 1862 года он наконец уехал из Мальково. Всей истории его переездов мы не знаем, но последние годы он служил в селе Бобылевском Ялуторовского уезда, где и умер в 1878 году в возрасте 42 лет от излишнего употребления вина", – завершила историю церковнослужителя Екатерина Чикишева.

Помимо священнического жалованья духовенство также могло получать плату за работу в сельских училищах. О размере вознаграждения известно, что бывший первым наставником Мальковского приходского училища священник Иоанн Иноземцев, к примеру, получал 85 рублей в год. А с развитием банковской системы появился еще один способ поддержки прихода – внесение на имя причта капиталов или вкладов с обращением процентов в их пользу. Первый такой вклад (банковский билет на 200 рублей под 4% годовых) был сделан тюменским купцом Иваном Петровичем Колокольниковым в 1890 году.

После урегулирования земельного и жилищного вопросов священники в Мальково стали меняться реже. Постепенно клировые ведомости прихода стали называть содержание причта не "очень скудным", а "в общем средственным".